“有时候他们聚在那儿唱着雄壮悲惨的抗日军歌,有时看着那秋岭上的归云,眼中含着痛泪忧望着祖国的天野……他们何尝不在那个时候怀念着父母妻子?何尝不想到自己的生命可贵?但那个伟大而又重要的任务是担在了他们的身上,为了大众的解放,全民族的更生……但是可惜,有的竟没能亲眼看见祖国的光复,未能亲眼看见蟠踞在这十四年的倭寇离开这块土。”抗日战争胜利后,东北抗联著名将领冯仲云在《东北抗日联军十四年苦斗简史》一书的结束语中发出了这源自灵魂深处的感慨。

勇赴国难的民族大义,是东北抗联精神的基本内涵表述语的中心句,是东北抗联精神的核心和基调,也是中国共产党人精神谱系的鲜红底色和遗传基因。东北抗联将士用热血和生命告诉我们:勇赴国难,不是抽象的口号和空洞的誓言,而是在国家蒙辱之际的挺身而出,是在民族危亡之时的义无反顾,是在山河破碎之境的舍生取义。爱国主义,是个人或集体对祖国的一种积极和支持的态度,是中华优秀传统文化中的重要价值准则,是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。回望14年烽火抗战岁月,在民族危亡、山河沦陷之际,东北抗联将士舍小我赴国难,舍小家救国家,彰显了保家卫国、忠贞报国、以身许国、舍身为国的民族大义。

2025年7月8日,参观者在中国人民抗日战争纪念馆参观《为了民族解放与世界和平》主题展览。 新华社记者 鞠焕宗 摄

高擎爱国主义旗帜,昭示保家卫国、救亡图存的坚定决心,唤醒亿万军民抗击日本侵略者的斗争之志

“保家卫国、救亡图存”是贯穿东北抗联斗争历史的一条主线,也是全体东北抗联将士发自心底的呐喊。九一八事变后,东北大好河山在短短几个月内沦陷,3000万东北同胞陷入骨肉离散、国破家亡的悲惨境地。正如《义勇军进行曲》所唱的,“中华民族到了最危险的时候”。在民族危亡的警钟敲响之际,身处苦难之中的东北人民,保家卫国、救亡图存的爱国情怀体现得最鲜明、最直接。在民族危亡关头,东北抗联高举爱国主义大旗,带领东北各族人民掀起了波澜壮阔的抗日救国斗争,给日本侵略者以沉重打击,为全国抗战和世界反法西斯战争胜利立下了不可磨灭的功勋。

“烽火燃边疆,山河唤儿郎。”日本帝国主义的野蛮入侵,使国家山河破碎,民族危亡近在咫尺。不愿做亡国奴的广大东北民众,不分阶级阶层,不分男女老幼,迅速行动起来,投身于一场声势浩大的救亡图存运动之中。1939年5月19日,延安出版的中共中央机关报《新中华报》上曾刊载一篇题为《赵尚志速写》的文章,文中对赵尚志这个富有传奇色彩的人物是这样描绘的:“矮矮的身材架着一身破旧的士兵衣服;一张堆满了灰尘的面孔上安置着一只失了明的眼睛——为我民族受了光荣的伤……特别引人注目的就是他那双长久不洗的手(有人说他七个月不会洗脸),被汗水和灰尘交织着刺绣出了鳞状的花纹,每一个骨节都是膨大得像小榔头,除去手掌心之外,既黑又瘦。如果你问他‘为什么不洗脸?’‘连小日本鬼子都打不出去,哪里还有脸啊!’是他的答案。”从中我们可以感受到,保家卫国、救亡图存的信念在赵尚志及东北抗联将士的内心深处占有何等重要的位置。

“壮志心头涌,豪情血里藏。”东北抗联第十军军长汪雅臣,出身绿林却有一腔侠肝义胆,不甘受亡国之辱,自发组建反满抗日救国义勇军,而后主动寻求和接受中国共产党的领导。汪雅臣领导的队伍先后改编为东北人民革命军第八军、东北抗联第十军,在五常、舒兰、榆树等地奋勇杀敌作战,成为活跃在北满地区日伪统治中心哈尔滨附近的重要抗日力量。东北抗联第十一军军长祁致中,曾是活跃于桦川、依兰、勃利地区的报号“明山”队的东北山林义勇军的“首领”。“明山”队成立一年多时间里,同日伪军进行大小战斗数十次,连战皆捷。每次战斗,祁致中都像猛虎下山一样冲杀在队伍最前面,被人称为“祁老虎”。在与东北人民革命军第三军的接触中,祁致中亲眼看到中国共产党领导的抗日队伍纪律严明、作风正派、军民团结,与他所率领的绿林队伍完全不同,他认识到只有跟着中国共产党走才有出路,才能打败日本侵略者。此后,祁致中得到中共汤原中心县委、中共勃利县委和东北抗联部队的热情帮助,摆脱了孤立无援的状态。1936年5月,“明山”队正式改编为东北抗联独立师,祁致中任师长,逐渐成长为东北抗联中的“猛将”。

“夺回来丢失的我国土,结束牛马亡国奴的生活。英勇的同志们前进吧……进行民族革命正义的战争”,杨靖宇创作的《东北抗日联军第一路军军歌》中这令人热血沸腾的歌词,在冰天雪地里唱出了东北抗联将士保家卫国、救亡图存的壮怀激烈。正是这保家卫国、救亡图存的坚定信念,激发了东北抗联将士坚决抗日的英雄壮举,唤起了全国亿万军民同仇敌忾、共御外侮的斗争之志。

中国画《林海雪原——东北抗日联军》黄洪涛/画

勇赴抗日斗争前线,厚植忠贞报国、竭尽赤诚的炽热情怀,宣誓中华优秀儿女拳拳切切的赤子之心

“感时思报国,拔剑起蒿莱。”空前的民族灾难,唤起了中国人民前所未有的民族觉醒,无数仁人志士从祖国各地奔赴东北,投身抗日斗争前线。他们不是因贫困潦倒才选择参军抗战,而是为了祖国和人民毅然加入东北抗日武装。

1905年2月,家喻户晓的抗日民族英雄杨靖宇出生在河南省确山县古城乡李湾村。他小时候特别喜欢听大人讲英雄豪杰舍生取义、杀富济贫的故事。通过阅读《说岳全传》,他把民族英雄岳飞的形象和“精忠报国”四个字刻在了自己的心头。1931年11月,杨靖宇在九一八事变后乘上了北行的列车,奔赴哈尔滨,开始投身到抗击日本侵略者的斗争中。1932年11月,杨靖宇受中共满洲省委派遣,到南满吉海铁路沿线巡视工作。1933年1月,杨靖宇任南满游击队政委。在南满地区,杨靖宇经过艰苦努力,使党创建的南满反日游击队由小到大,不断发展,先后扩编为东北人民革命军第一军、东北抗联第一军,后来又和活跃在东满地区的东北抗联第二军合组为东北抗联第一路军,杨靖宇任东北抗联第一军军长兼政委、第一路军总司令兼政委。他指挥这支队伍在日本侵略者残酷统治下的南满、东满地区,开展英勇的艰苦卓绝的抗日游击战争。杨靖宇治军有方,不断采取各种措施增强部队战斗力,其所部在东北抗日游击战争中,是人尽皆知的一支英勇善战、令日伪当局心胆俱寒的队伍。杨靖宇深受人民爱戴,人民把他看成“东北人民有希望、有信仰的能有把握收复失地的民族英雄”。

东北抗联第二路军总指挥周保中,1902年2月出生在云南省大理府太和县湾桥村。他少年时深受古代民族英雄的影响,培养出爱国救国的高尚情操,立志“以黄帝子孙的高尚气度,以牺牲一切必胜决心,拥护我中华祖国”。他从青年时代起就胸怀“家国”,参加护法战争勇当共和斗士,参加北伐战争大江南北战军阀。为了抗击日寇侵略,出生在四季如春的云南的他,放弃在苏联舒适的学习生活,坚决果敢地来到奇寒、雪深、林密的东北,与强大的敌人浴血奋战14年。1938年后,东北抗战陷入极端艰难的境地,他以“我们的鲜血和生命”“作最后的冲锋肉搏”的气魄,组织部队西征、突围、转战,打破日伪军的“三江大讨伐”,为粉碎日寇重兵剿灭东北抗联部队的罪恶企图作出了重要贡献。在东北抗战后期,特别是东北抗联主要领导人杨靖宇、魏拯民、赵尚志等相继牺牲后,周保中竭尽赤诚、力撑危局,成为东北武装抗日斗争的“主心骨”。东北抗联教导旅组建后,主要是在他的坚强领导之下,坚持党的领导和独立自主,坚持卓有成效地开展抗日斗争,直到夺取抗日战争的最后胜利。

东北抗联第一路军总政治部主任魏拯民,原名关有维,1909年出生于山西省屯留县,1927年年初在山西读中学期间加入中国共产党。从入党那天起,他就坚定了为国家民族奋斗的理想信念。为表明决心,他从母姓,改名魏拯民,立誓为拯救民族的苦难去战斗,不计代价。九一八事变后,魏拯民在明知自己患有心脏病的情况下,毅然决然地向组织提出申请,要求到东北参加抗日救国游击战争,而后受党的指派到东北组织抗战工作。金日成曾评价魏拯民:“他的外貌,很像个大学教授,是个文人型、思索型的人。若不是闹革命,他很可能是为科学研究、著书立说奉献一生的人。”然而,就是这样一个“像大学教授”的儒雅之士,从1932年4月奔赴东北到牺牲在抗战一线,在长达9年的时间里一直战斗在长白山麓。

为拯救祖国大好河山而忠贞报国、竭尽赤诚的,还有那些连名字都未曾留下的普通战士。在个人得失和家国之间,他们都毫不犹豫地选择保卫祖国、拯救河山,用血肉之躯筑起民族希望的长城。他们如同林海雪原中的一粒粒微尘,融入莽莽白山黑水。他们的事迹多湮没于历史的烟云中,却共同构成了勇赴国难中最深沉、最坚韧的底色。

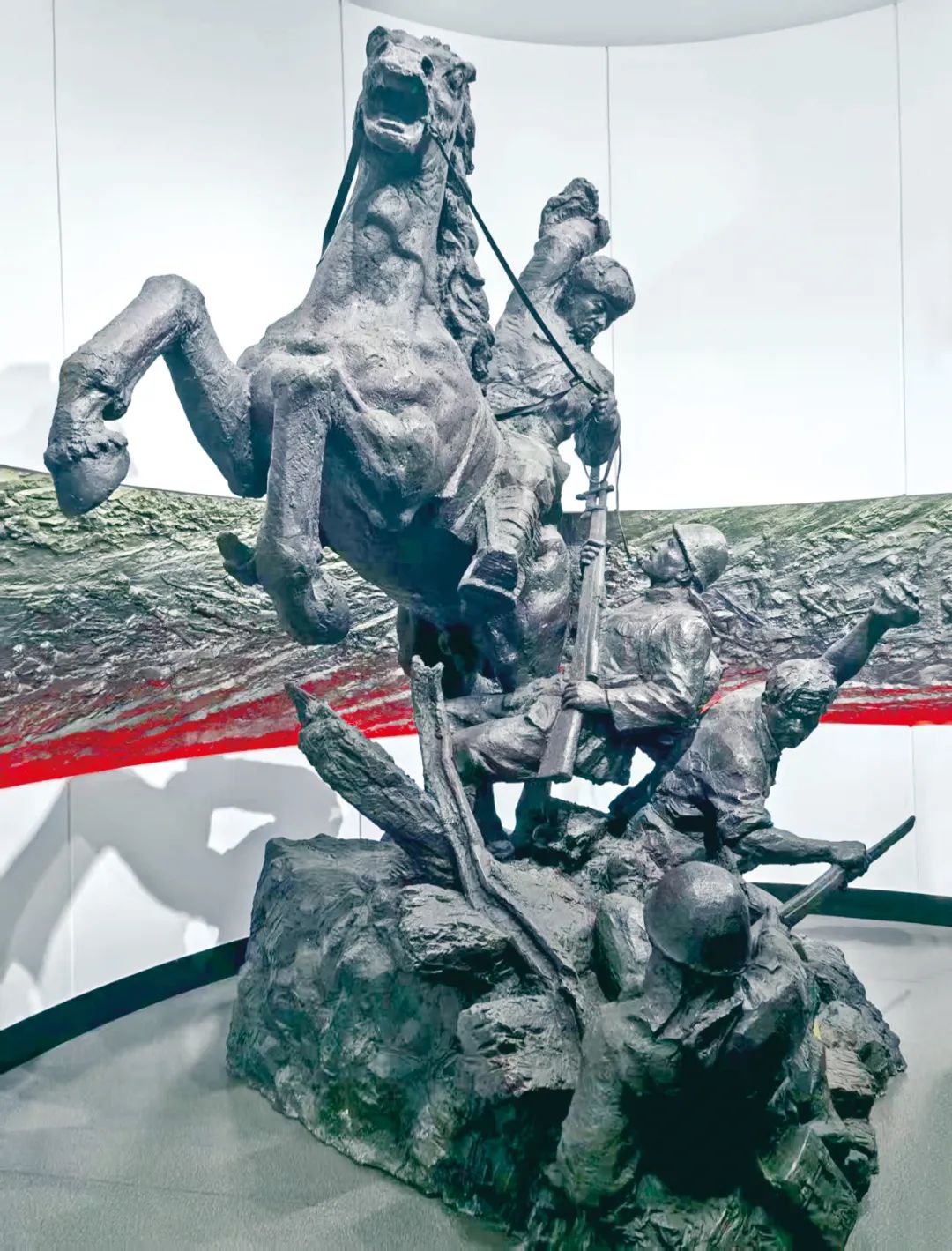

东北烈士纪念馆内的雕塑——《还我河山》(资料图)

不惜为国毁家纾难,坚守以身许国、义无反顾的无悔追求,展现拯救和收复祖国山河的豪迈之气

“闲居非吾志,甘心赴国忧。”中国共产党领导下的东北抗日队伍中不仅有工农群众、青年学生,还有放弃劫掠生涯的绿林草莽、原东北军爱国官兵、一些毁家纾难的有产者和弃官不做的上层社会人士。虽然他们政治立场不同、经济地位迥异,但在国家危亡之际都挥别了亲人、离开了家乡,义无反顾地走上了抗日救国的道路,以一颗拳拳爱国的赤子之心,将满腔热血挥洒在白山黑水间。

在民族大义和个人前途的权衡中,东北抗联将士都毫不犹豫地选择了需要付出亲情、家庭、鲜血甚至生命的艰难道路。在14年艰苦卓绝的抗日斗争中,被誉为“清华三杰”的冯仲云、张甲洲、于天放三位清华学子,以他们独特的表现践行了以身许国、义无反顾的追求,展现了为拯救祖国山河而不惜一切的豪迈之气。曾经担任东北抗联第三路军政委的冯仲云,1926年以优异的成绩考入清华学校大学部(今清华大学)算学系,成为与华罗庚师出同门的数学天才。九一八事变后,冯仲云以抗日救国为己任,舍却专业和教授的优厚待遇,在中共满洲省委从事党的地下工作。1934年中共满洲省委遭到破坏后,他把家属安排回老家江苏,自己来到珠河抗日游击区,开展抗日武装斗争。曾经担任东北抗联第十一军副军长的张甲洲,出生于东北富甲一方的地主家庭。他天资聪颖,是名副其实的“学霸”,继1928年考入北京大学预科甲部(理科)、转年升入物理系一年级后,1930年秋又考入清华大学政治学系。九一八事变后,他无法接受美丽富饶的家乡故土惨遭日寇侵占,翌年联络在北平的6名东北籍大学生毅然“投笔从戎”,秘密来到黑龙江省巴彦县老家,于1932年5月16日组建巴彦抗日游击队,自任总指挥,开始了与日本侵略者真刀真枪的殊死搏斗,成为一名驰骋疆场的抗日将领,30岁时壮烈牺牲。曾经担任东北抗联第三路军军政特派员的于天放,出生于呼兰县(今哈尔滨市呼兰区)大户人家,1928年秋以黑龙江考生第一名的成绩考入清华大学经济系,1929年加入中国共产党的外围组织“反帝大同盟”,九一八事变后参加北平大学生南下向南京国民政府请愿示威的抗日救亡活动。1932年春,于天放随张甲洲等东北籍大学生踏上“打回老家去”的悲壮征程,任巴彦抗日游击队特派员及交通情报站负责人。1933年3月,于天放被中共满洲省委派遣到齐齐哈尔组建中共满洲省委龙江特别支部并任书记,1933年10月起到下江富锦建立中共秘密组织,策反富锦头道林子伪警察署长并带出87条枪投奔东北抗联独立师,1937年8月转入东北抗联独立师。1938年11月,于天放随李兆麟将军指挥的北满地区东北抗联第三批西征部队从绥滨远征至海伦,保存了北满地区东北抗联的主力部队和骨干力量。1941年,在东北抗联各部主力进入苏联境内整训后,于天放受命带领东北抗联第三路军留守部队孤悬敌后,继续同日伪军进行殊死战斗。

东北抗联将士不是苦行僧,也有七情六欲,但在祖国需要他们在家与国之间作出选择的时候,他们会毫不犹豫地与儿女情长“断舍离”。1934年,冯仲云在走上战场前,将妻女送回江苏老家,临别时他对妻子薛雯说:“如果为革命牺牲性命,那这次就是我们的永别……等革命胜利后再见面,这段时间可能要十年十五年了。”而当他们得以再相见时,真的是在经过九死一生的12年后。张甲洲在即将前往抗日前线的前夜,对他的妻子刘向书说:“有可能此去凶多吉少,确实听到我牺牲了,是你的光荣,也是你的灾难。”就在说过这些话后的第二天,他真的血洒黑土地。于天放的家就在呼兰县的一处乡村,他非常爱他的家庭,爱他的父母儿女,然而他觉得爱他的故乡、亲人与爱他的祖国比起来,后者更加重要。他虽然在故乡开展游击战争七年多,却没有回过一次家,没有见过一次年迈的父母和年幼的儿女。

孩子是父母的心头肉,是自己生命的延续,为了孩子,父母可以舍去一切。可是在那烽火连天的抗日战争年代,东北抗联中一对夫妻为了部队的安全,却亲手将孩子投入滔滔的河水中。1939年夏,东北抗联第七军补充团在虎林县境内的抗日据点被敌人破坏,全团奉命转战于深山密林之中。一个初秋的晚上,部队在小马鞍山脚下的七虎林河北岸临时宿营时,发现了追击的日伪军的火光,离部队宿营地只有一二十里路程。静静的夜里,补充团副团长李德胜刚刚满月的孩子大声哭了起来,声音传得很远。李德胜、许洪青夫妻俩怕孩子的哭声让敌人听到殃及全团战士安全,当天夜里背着大家作出了一个惊人的决定。第二天中午,李德胜把孩子抱到爱人许洪青跟前,夫妻俩默默地望着孩子,眼泪同时落到孩子的脸上。李德胜说:“为了保障200多名战士的生命安全,我们牺牲一个孩子算得了什么!”许洪青哭着说:“我同意了,可是当母亲的下不得手,我也没有这个勇气走到河边去,你去吧……”李德胜抱着孩子来到河边,亲了亲孩子,凝望着孩子的脸,可是时间容不了他在河边久站,他最后说了声:“孩子,爸爸、妈妈对不起你呀!”一狠心便把孩子扔进滔滔的七虎林河……

虽然东北抗联将士出身、境遇不同,但在家与国、生与死、富贵与贫穷、安逸与艰辛的抉择面前,表现出的同样是以身许国、义无反顾的无悔追求。

投身民族解放事业,彰显舍身为国、自觉担当的优秀品格,竭尽以天下为己任的历史之责

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”东北抗联精神凝聚了强大的爱国主义硬核之力,这种舍身为国、自觉担当的爱国主义情怀,在深度和广度上都是空前的,在特定的历史背景下彰显了东北抗联将士超乎寻常的历史担当。为了民族解放事业和捍卫国家主权,无数仁人志士、爱国乡绅、巾帼英豪、花甲老人纷纷走上抗日战场,以各种方式进行不屈不挠的抗争,谱写了一曲曲感天动地、气壮山河的抗日史诗。

在中国共产党的影响和号召下,一些民族资本家弃家舍业,勇敢地加入同日本侵略者进行英勇顽强斗争的行列,成为奋起抗战的英雄。被称为东北抗联中“财主”的密山游击队队长朱守一,就是这样一位“红色资本家”。朱守一于1905年出生在奉天(辽宁省沈阳市旧称),1926年考入哈尔滨中俄工业大学校(今哈尔滨工业大学)工程机械系。1928年,朱守一作为爱国学生运动的骨干之一,被迫离开哈尔滨回到出生地奉天,后到一家罐头厂担任经理,成为实实在在的“资本家”。九一八事变爆发后,强烈的爱国热情和民族义愤,让朱守一毅然放弃金钱、功利、地位,从一位出门坐小汽车、在家住小洋楼的资本家,变成粗衣食糠、两袖清风、艰苦奋斗的抗日斗士。1933年,朱守一被党组织派往宁安工农反日义务总队(后扩编为东北抗联第五军第一师)负责政治工作。1933年8月,中共穆棱县委书记李范五到宁安工作,与朱守一结下了深厚的革命友谊。工作之余,朱守一常与李范五谈话,帮助他适应农村生活。当谈到朱守一原来的罐头工厂时,朱守一懊悔地说道:“真后悔!没把它卖了,弄点钱带出来做抗日经费,今年春天我家来信说叫特务们没收了,真白瞎了!”李范五问:“你出来的时候,舍得(把)那块肥肉扔下吗?”朱守一说:“国家被狗咬了,那么一小块肉算个啥!”李范五又问:“你当财主的时候天天吃香喝辣的,出来当兵打仗不觉得苦吗?”朱守一说:“说实在的,刚出来住土房,打小宿,吃小米、苞米,真够呛呀!可是看着老百姓吃不上、穿不上,我又觉得没啥了,过常了就习惯了。”李范五打趣地问:“你不想老婆、孩子吗?”朱守一说:“哪能不想呢!不把鬼子打走,回去也过不上好日子,等把鬼子打跑了,那时回家好好团圆团圆。”1934年4月,朱守一担任密山游击队队长。同年6月的一天,密山游击队经过一夜急行军,按照计划在拂晓前来到离哈达河街仅八里路远的二段山脚下,意外发现了日军的一个“讨伐”小队,于是决定打掉这个“讨伐”小队。战斗中,一名战士瞄准“讨伐”小队长黑田的脑袋,狠狠地扣动扳机,黑田应声倒下,结束了他罪恶的一生。朱守一高兴得一跃而起,鼓掌叫好。不料,此时敌人的一颗子弹飞来,打中朱守一的胸部,鲜血顿时涌出。战士们急忙将他背起,朝山上跑去。虽然进行了抢救,但朱守一终因伤势过重、流血过多而壮烈牺牲,年仅29岁。

“革命人永远是年轻,他好比大松树冬夏常青,他不怕风吹雨打,他不怕天寒地冻……”这首《革命人永远是年轻》中的经典唱段许多人都耳熟能详,但大多数人不知道的是,这段经典唱段所赞颂的“年轻”革命者,正是一位东北抗联老交通员李升。1867年,李升出生在山东德州一户以搬运为生的人家,后来离开故乡走上了“闯关东”的道路。九一八事变后,李升对日本人在东北肆意打砸抢杀的暴行深恶痛绝。李升有着深厚的爱国热情,阅历丰富,遇事沉着并熟悉交通路线,组织决定他做东北抗联的交通员。在李升入党不久后,他留在方正县的妻子和两个儿子全部丧命在日本人的屠刀下,他强忍悲痛,更加积极地投入到抗日工作中去。1933年3月中旬,冯仲云回哈尔滨向中共满洲省委汇报汤原地区反日斗争情况,中共汤原中心县委派李升护送。李升虽然年纪大了,但健步如飞。两人徒步行走七八天,顺利到达哈尔滨。到哈尔滨后,李升被分配到中共满洲省委秘书处工作,以“报贩”这一公开职业为掩护。冯仲云曾回忆说:“我从哈尔滨到汤原参加抗日斗争,直至组织调我回到哈尔滨,沿途行走是李升护送,帮助我脱险的。如果没有李升父亲,我可能早就不在这世上了。”李升不仅担任传递重要文件的任务,还多次护送杨靖宇、李兆麟、冯仲云、赵一曼等同志,被战士们亲切地称为“抗联老父亲”。1938年年初,东北抗联的抗日斗争进入异常严峻的时期,北满的东北抗联部队与杨靖宇领导的东北抗联第一路军失去联系。北满东北抗联部队多次派人联络都没有接上关系,最后把这个艰巨任务交给了熟悉当地环境的李升。这时的李升已经年过七旬,但接到这个任务后他二话没说,一个人冒着零下40多摄氏度的严寒,踏着及膝深的大雪,进入人迹罕至的长白山原始森林。在恶劣的自然环境下,经过一个月的跋涉,李升终于在一片森林里找到了东北抗联第一路军的队伍,成功恢复了南满和北满东北抗联部队的联系。1938年秋冬时节,李升因叛徒告密被捕,敌人对这位70多岁的老人施以各类酷刑,皮鞭抽、灌辣椒水、坐老虎凳、滚铁刺笼子,但李升仍坚贞不屈,坚决不泄露党的任何秘密。敌人束手无策,只好判他十年徒刑。1945年日本投降,李升被解救出狱。

在东北抗联长期与党中央失去联系、陷入孤军苦斗境地的艰苦条件下,东北抗联将士勇于担当、不辱使命,凭借简陋的武器,面对日军的疯狂“讨伐”和“围剿”,以前仆后继赴国难,以铮铮铁骨战强敌,以血肉之躯筑长城,浴血奋战于东北抗战最前线,凸显了以天下为己任的历史责任感,升华了为民族解放事业英勇斗争的崇高境界。

(作者:何伟志,系中国中共党史人物研究会常务理事、中共黑龙江省委史志研究室原主任、黑龙江省政协文化文史和学习委员会副主任)